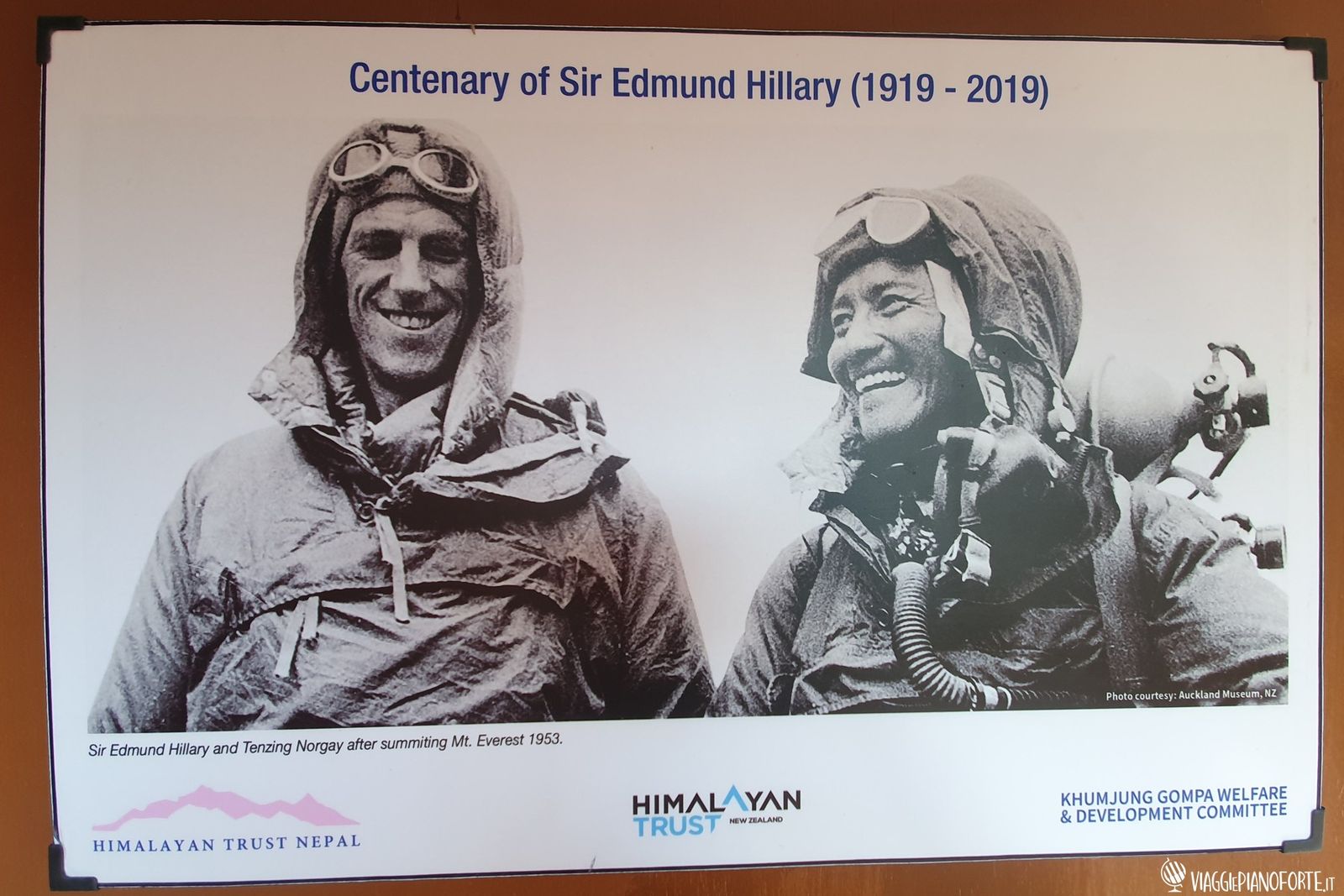

Lasciare Namche Bazaar è come per un marinaio lasciare l’ultimo porto sicuro ed affrontare il mare aperto in tempesta. Sopra ci sono freddo e gelo, costi sempre più elevati, mal di testa e notti ipossiche insonni in luride ghiacciaie. Partire da Namche è, allo stesso tempo, esaltante e triste. Esaltante, perché comincia il vero trekking all'Everest Base Camp, quello per pochi fortunati e coraggiosi, lasciando la gran parte degli escursionisti che invece si fermano qui: ti aspettano villaggi sherpa con incredibili monasteri, addirittura scalpi di yeti, panorami indimenticabili con svariati ottomila... Ma anche triste perché la capitale sherpa del Khumbu è davvero un luogo magico e senza tempo dove staresti mesi interi: la nostalgia dell'abbandono è inevitabile. Namche Bazaar segna inevitabilmente lo spartiacque del viaggio: c'è un sopra Namche ed un sotto Namche.

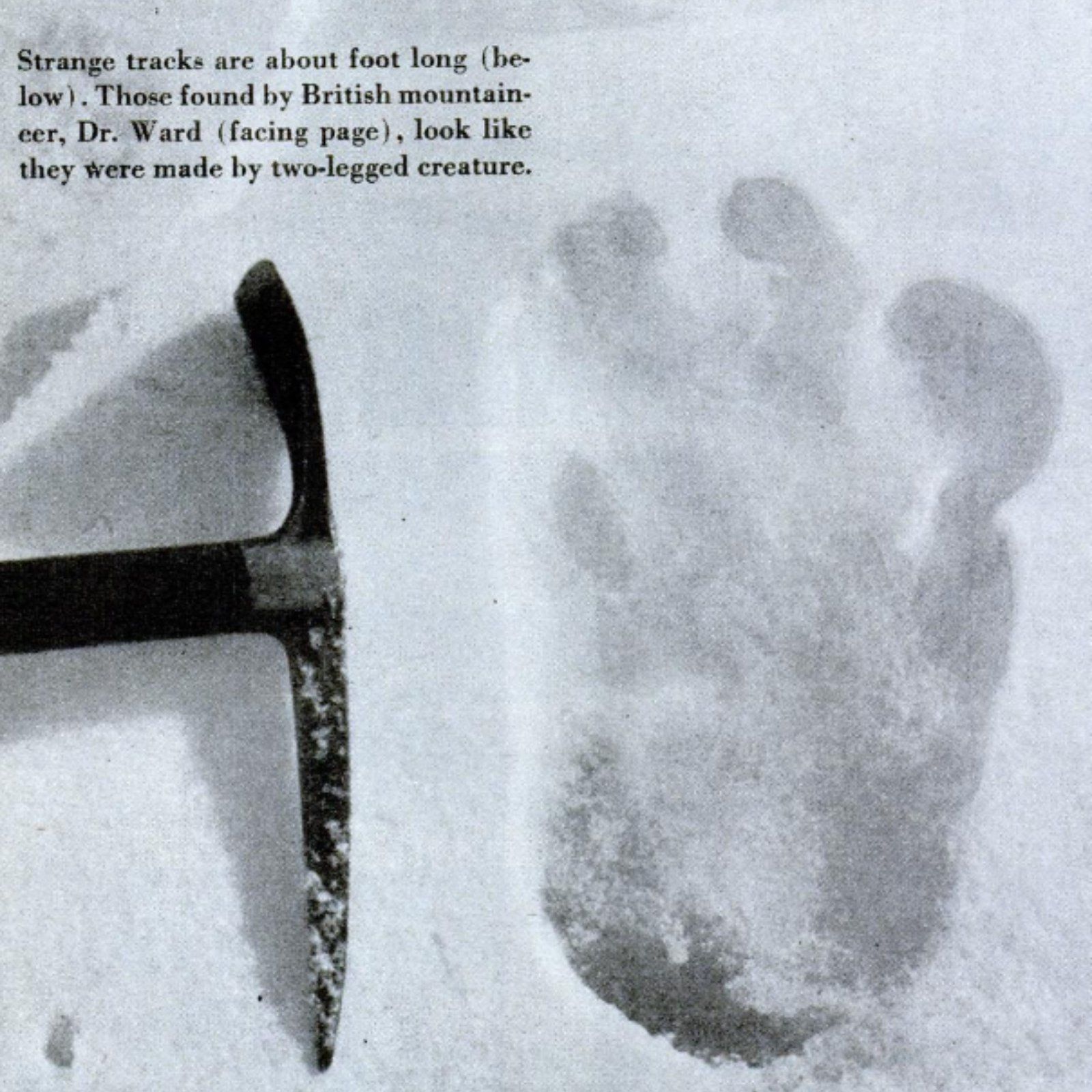

Il sentiero che si inerpica sopra al villaggio tra ginepri e rododendri e consente di raggiungere Kumjung e Tengboche è di grande bellezza naturalistica e paesaggistica; si arriva presto ad un incredibile belvedere, proprio sopra l'anfiteatro naturale di Namche Bazaar sotto il Thamserku. Mi fermo una decina di minuti per fare il pieno visivo di immensità, e via verso il Campo Base. Saluto la “capitale” sherpa ma non per l'ultima volta: tale punto panoramico sarà un passaggio obbligato al ritorno, così forse, avrò nuovamente il privilegio di questa gran visione. Sempre ovviamente se sopravviverò all'Himalaya, alle notti insonni a meno 20, all'altitudine e forse se esistono come sostengono con forza tutti gli sherpa, anche agli yeti.